8 Uhr früh. Der Wecker klingelt. Wach bin ich schon viel länger. Habe ich überhaupt geschlafen? Wirklich träumen tue ich nicht mehr. Von was träumt man, wenn man nur lebt, statt erlebt? Für Zweiteres bleibt keine Zeit. Die Stunden zwischen 8 Uhr früh und 1 Uhr nachts sind vollgestopft mit Arbeit, Studium, (Zer)Denken. Vermeintlich schöne Dinge, wie Freund:innen zu treffen, werden in meinem Kopf zu Meetings, WhatsApp wird zu einem immer anstrengender werdenden E-Mail-Verteiler. Gefangen in einem Hamsterrad voller künstlicher To-Dos. Der Ausweg? Abspringen. Aber um Gottes Willen, was tue ich denn dann? Oder besser: Wer bin ich denn dann? Die Tatsache, dass diese beiden Fragen nicht voneinander zu trennen sind, ist der Grund meines ständigen Wachzustandes. Denn habe ich meinen Platz beruflich nicht gefunden, habe ich dann überhaupt ein Anrecht, Teil dieser Gesellschaft zu sein?

Kampf gegen mich selbst

Letztes Jahr begann ich ein Masterstudium an einer renommierten Universität. Nach einem sozialwissenschaftlichen Bachelor of Arts war ich der Überzeugung, es brauche noch einen Master of Science, und zwar einen namhaften, um weiter in diesem Hamsterrad existieren zu können. Wissend, dass meine BWL studierenden Bekannten immer wieder schmunzeln, wenn sie auf LinkedIn sehen, dass ich bereits das fünfte Praktikum mache, anstatt mir als Trainee bei PwC die ersten Sporen zu verdienen. So startete ich diesen Master mit einer Ansage an mich selbst: Du musst das schaffen. Du musst das gut schaffen. Du musst das Summa cum laude schaffen. Ansonsten, tja, ansonsten bist du wohl nichts.

So startete eine Art Zweikampf. Ich gegen mich. Schlug alles nieder, was sich erdreistete, mit in den Ring zu steigen. Mein Partner engte mich plötzlich ein, meine Freund:innen verstanden einfach nicht. Die Arena hatte nur Platz für mich. Die Narben des Kampfes trug ich als Medaille des Funktionierens. Jeden Tag eine neue Auszeichnung dafür, eine lächelnde Maske aufgesetzt zu haben. Teils für die Gesellschaft, noch mehr aber wohl für mich. Bewusstes Übersehen meiner Sehnsüchte.

Ich funktionierte also. Sehr gut sogar. War ein kleines Rad in dieser Maschine. Könnte es vermutlich noch immer sein. Es bedurfte unvorhersehbare Dinge, um zu erkennen: Diese Maske deckt meine blauen Flecken nicht länger ab. Diese Lebensweise kostete mich viele Beziehungen, allen voran die Beziehung zu mir selbst. Diskussionen und Streitereien mit meinem damaligen Partner, immer auf der Hut, nie wirklich bei ihm, bei mir, bei uns. Bewahrte täglich Teelöffel in meinem Kühlschrank auf, weil ich so viel weinte, dass ich die Schwellungen meiner Augen morgens nur auf diese Weise reduzieren konnte. Erblindete bei dem Versuch, mich durch die Augen anderer zu erkennen, da die meinen nur noch Schwarz-Weiß sahen. Aussagen wie: Ich solle mehr sprechen, mich mehr melden oder mir doch immerhin bitte Hilfe suchen, veranlassten mich dazu, den Schlüssel meines freiwillig bezogenen Turmzimmers störrisch aus dem Fenster zu werfen. Mich dort einzurichten. Mich gar wohlzufühlen, umzingelt vom Grau der runden Wände – stellte das doch mittlerweile genau mein Leben dar. Angekommen in einer umarmenden Einsamkeit. Ich habe mich selbst eingesperrt, und mein Kerker wurde plötzlich zum Schloss. Ein Schloss, zu dem niemand Zutritt fand, da die Tür versperrt war. Ein Schloss voller Gedanken, die nicht heraus fanden, da der Schlüssel verschollen war. Noch immer ist. Den Menschen, die anfangs noch im Garten auf mich warteten, wurde es irgendwann zu kalt. So wurde es um mich immer leerer. So leer, dass ich mich, aus dem Fenster blickend, fragte, ob es tatsächlich mal ein Leben außerhalb dieser Wände gab oder ob ich nur geträumt hatte. Nun wage ich es allmählich, mit einem Fernglas in den Garten zu schauen. Versuche, aus der Ferne meinen Schlüssel zu finden. Vielleicht verbirgt sich in der Ferne etwas Farbe?

“Rennen wir nicht alle irgendeiner vermeintlichen

Pflicht hinterher, um darin eine Berechtigung

für unsere Existenz zu finden?“

Pause = Faulheit?

Es ist Sonntagabend, 19 Uhr, ich sitze mit einem Americano an der Bar, während der Laptop mein Gesicht beleuchtet. Viele Menschen sind mit ihren Freund:innen hier, trinken Wein, unterhalten sich über den neuesten James Bond Film. Nach Jahren in jenem Hamsterrad, in dem selbst das Nichtstun geplant wird, zwinge ich mich nun zum Stillstand. Meine größte Angst? Dass die Menschen um mich herum denken, ich sei faul. Kein vollwertiges Mitglied dieser Leistungsgesellschaft. Denn was wäre dann meine Rolle in diesem Leben? Rennen wir nicht alle irgendeiner vermeintlichen Pflicht hinterher, um darin eine Berechtigung für unsere Existenz zu finden? Das Spiel machte ich lange mit, war gar Profi darin, denn ich hatte es ja der Welt zu beweisen. Der Welt in mir. Dadurch, dass mein Lebenslauf kein Jura- oder Medizinstudium beinhaltet, sondern die ach so romantischen Sozialwissenschaften, kam ich oft in familiäre Erklärungsnot. Was ist das, was möchte man damit machen, den Master dann aber bitte in BWL, ja? Was das auslöste? Absoluter Leistungsdruck: Praktikum nach Praktikum. Jobs neben der Uni. Pseudo-elitärer Master, innerhalb dessen sich die Menschen an ihrer akademischen Intelligenz gegenseitig aufgeilen. Hallo, Impostor-Syndrom. Wie soll man da seinen Frieden mit so etwas Absurdem wie Pausen finden?

Als ich beschloss, das nächste Semester nicht weiter bei diesem Wahnsinn mitzumachen, den schlimmen Begriff ,Pause’ in den Mund nahm, stellte mir meine Mutter die Frage: “Leni, das ist ok, aber was sagen wir den anderen? Da müssen wir uns etwas überlegen.” Das Tempo runterschrauben also nur unter dem Deckmantel einer Ausrede. Denn Göttin bewahre, jemand könnte annehmen, man sei faul – das größte Tabu in unserer Gesellschaft! Die Tatsache, dass es Pausen braucht, um produktionsfähig zu bleiben, um den Pflichten einer funktionierenden Gesellschaft nachzukommen, ist wohl der einzige Grund, weshalb Menschen akzeptieren, dass man das Schimpfwort ,Pause’ für sich beanspruchen muss.

Die Ethik des Nichtstuns

„Nichtstun“ ist in aller Munde – doch mit welchem Unterton? Ist es eine Form des Widerstands oder nur ein Genuss für die wenigen Glücklichen? Begriffe wie „niksen“, niederländisch für ,nichts tun’ und ,überwintern’, haben Einlass in das Generation-Z-Lexikon gefunden. Nichtstun wird sogar als neuer Produktivitäts-Hack bezeichnet, der sich an dieser Always-on-Kultur ausrichtet, in der versucht wird, jede wache Minute zu optimieren. Während solche Vorschriften hauptsächlich auf die Privilegierten unserer Zwei-Klassen Gesellschaft abzielen, die über die finanziellen Ressourcen verfügen, ihre Zeitpläne zu kuratieren, kann das Nichtstun auch eine Form des Widerstands gegen unsere kapitalistische Maschinerie sein. Das Bestseller-Buch der Künstlerin Jenny Odell „How to Do Nothing“ plädiert dafür, die Freizeit zu nutzen, um Gemeinschaften aufzubauen, indem man sich mit der lokalen Umgebung statt digitalen To Dos auseinandersetzt.

“Eine Art unmittelbare Erfahrung der natürlichen Umwelt, die sonst durch die Teilnahme an der

Kapitalismus-Maschinerie erstickt wird.“

Es gibt also eine Ethik des Nichtstuns. Welche Verpflichtungen hat der Mensch gegenüber der Gesellschaft? Und nur weil man etwas tun könnte, sollte man das auch? Bei den Alten Römer:innen verachteten die einen das Nichtstun etwa als politischen Rückzug, der die Stabilität der Republik bedrohte, während andere argumentierten, dass ein Studium von Geschichte, Politik und Philosophie eine Auszeit von den Geschäften der Gesellschaft sogar erforderte. Bürger:innen, die aus der Phase des Nichtstuns gelernt hätten, könnten dazu beitragen, Frieden und Stabilität der Republik zu sichern. Man kann also im Nichtstun ein Gegenmittel zum kapitalistischen Streben finden. Eine Art unmittelbare Erfahrung der natürlichen Umwelt, die sonst durch die Teilnahme an der Kapitalismus-Maschinerie erstickt wird. Dieser Ansicht nach könnte das Nichtstun also eine tugendhafte Geisteshaltung fördern, die vor dem allseits gefürchteten Extremismus schützt. Doch im Gegensatz zu dieser Interpretation ist Produktivität nun mal das einzig international anerkannte Statussymbol. Lange Arbeitszeiten und ein vollgepackter Kalender vermitteln Stärke – sogar Tugend –, gemessen an kapitalistischen Werten.

Sweet Nothing

Sylvia Plath sagte einst: „Was mich am meisten entsetzt, ist die Vorstellung, nutzlos zu sein: gut ausgebildet, brillant, vielversprechend und verblasst in ein gleichgültiges Mittelalter.“ Diese Worte hallen in den Wänden meiner Welt nach. Man hat sich im Laufe seines Lebens ein Sammelsurium an Medaillen erarbeitet: Abschlüsse, Ausbildungen, Kontakte. Gesammelt bilden diese die Eintrittskarte für jene Gesellschaft, in der wir leben. Und wie wir wissen, ist man ohne gültige Eintrittskarte nur ein:e blinde:r Passagier:in, immer auf der Hut, gleich ertappt zu werden. Der eigentliche Sieg, den wir uns allerdings selbst zugestehen müssen, ist der des Nichtstuns. Des Friedenfindens mit der Tatsache, dass man jenes Wissen, welches man sich erarbeitet hat, nicht anwenden muss, sondern darf. Ich lasse mein Wissen nun für eine Weile einfach in mir leben. Steige aus dem Konzept einer blinden Passagierin aus und versuche, selbst zu fahren. Möchte nicht mehr denken, meinen Anspruch auf das Leben zu verpassen, wenn ein To Do nicht abgehakt wird. To Dos sind ab jetzt mein Tabu.

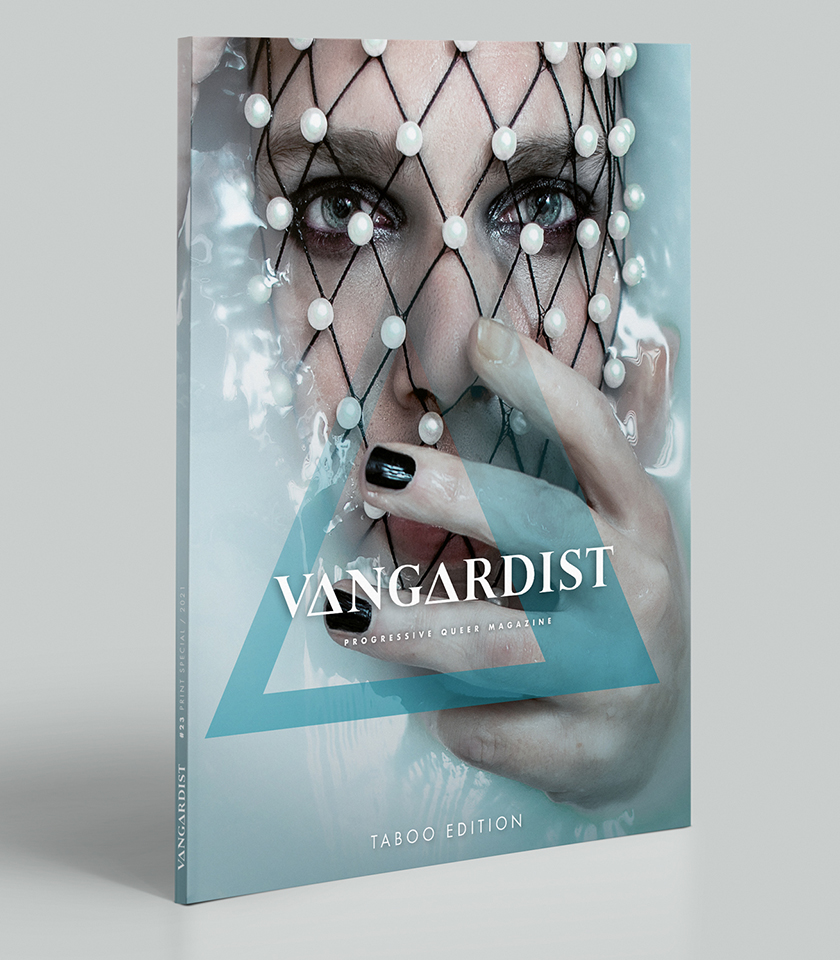

Photo Credits:

Julian Behrenbeck | @julianbehrenbeck